正解:

- 地方豪族層に天智朝に対する不満が広がっていたこと

解説

壬申の乱で大海人皇子が勝利した最大の要因の一つは、地方豪族の支持を巧みに獲得したことです。この背景には、天智天皇の行った政治に対する地方豪族たちの根強い不満がありました。

天智天皇の政治と地方豪族

天智天皇は、大化の改新(645年)から続く律令国家建設の中心人物でした。彼は、天皇を中心とする中央集権体制を強化するため、以下のような政策を推し進めました。

- 戸籍の作成:庚午年籍(こうごねんじゃく)と呼ばれる日本初の全国的な戸籍を作成し、人民の把握を進めました。

- 冠位制度の再編:豪族の序列を定め、天皇の支配下にあることを明確にしました。

- 軍事体制の再編:防人(さきもり)の設置など、中央政府による軍事力の管理を強化しました。

これらの政策は、中央政府の力を強める一方で、地方の豪族たちにとっては、自分たちの領地や人民に対する支配権が弱められ、重い負担を強いられることを意味していました。彼らは中央の厳しい統制に不満を募らせていました。

大海人皇子の挙兵と地方豪族の支持

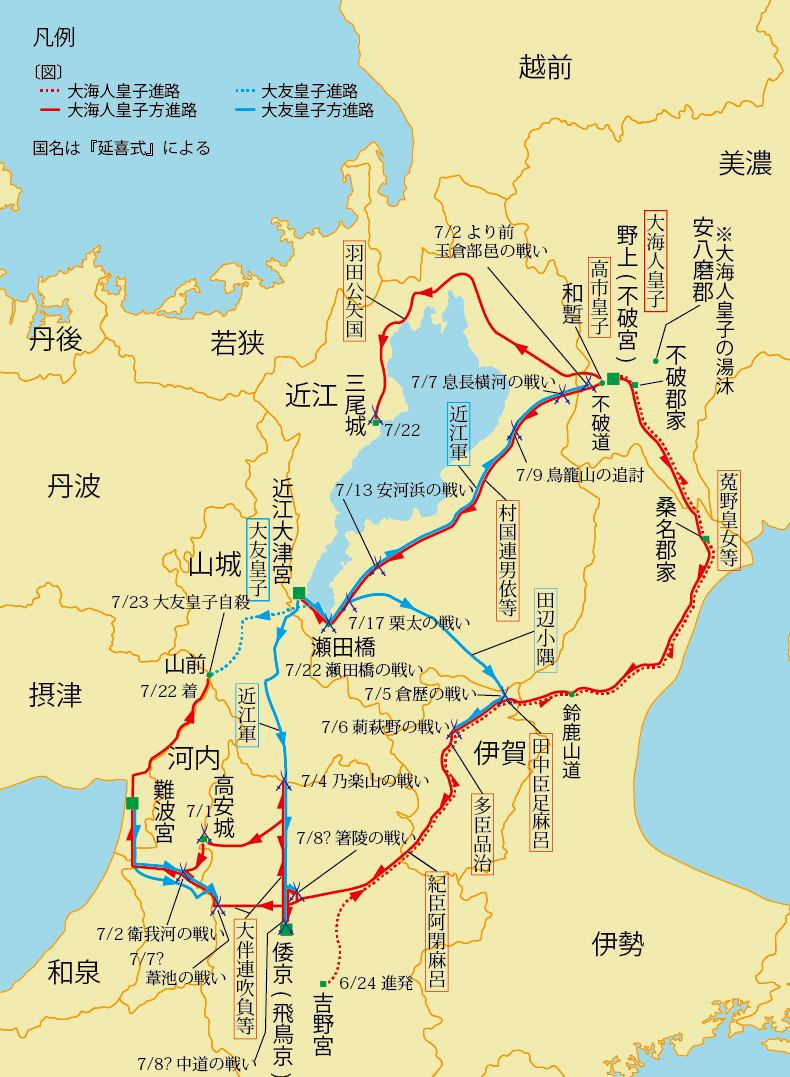

このような状況下で大海人皇子が挙兵すると、彼はまず、東国(現在の関東・東海地方)の豪族たちに協力を呼びかけました。大海人は、天智天皇の政策に不満を持つ豪族たちを味方につけることで、短期間のうちに膨大な兵力を集めることに成功しました。特に、壬申の乱の勝敗を分けた重要な戦略の一つに、大海人軍が東国と近江を結ぶ不破道(ふわのみち)をいち早く封鎖したことが挙げられます。これにより、大海人軍は東国の豪族からの援軍を円滑に得ることができ、一方の大友皇子軍は東国からの支援を絶たれて孤立しました。

結論

大海人皇子は、天智朝の支配に対する地方豪族の潜在的な不満を背景に、彼らの支持を味方につけることに成功しました。これは、単なる皇位継承争いにとどまらず、中央集権化を進める新政権(大友皇子)と、旧来の支配権を維持したい地方勢力(大海人皇子側)との対立という側面も持っていたと考えられています。この地方豪族の協力を得たことが、大海人軍の勝利に不可欠な社会的背景であったと言えます。

まとめ:

壬申の乱は、672年に発生した日本古代最大規模の内乱で、天智天皇の後継者をめぐる争いが直接の原因です。天智天皇は在位中、大海人皇子(弟)を事実上の後継候補から退け、皇太子には自らの子である大友皇子を立てました。『日本書紀』によれば、天智の死の直前、大海人に譲位を提案したものの、大海人は謀略を恐れて固辞し、出家して吉野へ退去したとされます。

しかし天智崩御後、大友皇子派が政権掌握を強化すると、大海人は危機感を抱き、挙兵を決意します。672年6月、大海人は吉野を出発し、美濃・伊勢方面へ東上しました。途中、大津宮から長子の高市皇子が駆けつけて合流し、東国の兵力動員や兵站確保を進めました。大海人軍は不破関を拠点とし、東国諸国からの兵士を集めて勢力を拡大しました。

一方、大友皇子も近江大津京を中心に軍を編成し、近江・美濃国境付近や琵琶湖周辺で激しい戦闘が展開されました。戦局は次第に大海人軍に有利となり、連戦連勝で近江へ進軍します。最終的に大海人軍は大津京を制圧し、大友皇子は自害したと伝えられます。

戦後、大海人皇子は673年に飛鳥浄御原宮で即位し、天武天皇となりました。天武政権は壬申の乱で得た軍事的基盤を背景に、中央集権化を推進します。戸籍整備、令の編纂、国防強化など、律令国家成立の基礎を固めました。

壬申の乱は単なる皇位継承争いにとどまらず、古代日本の政治体制を大きく変える契機となりました。勝者となった天武政権は強力な天皇権を確立し、その後の奈良時代の国家運営にも大きな影響を与えたのです。

参考文献:

倉本一宏著 (2007) 『戦争の日本史2 壬申の乱』吉川弘文館

直木孝次郎著 (1973) 『日本の歴史2 古代国家の成立』中公文庫

遠山美都男著 (1996)『壬申の乱 : 天皇誕生の神話と史実』 中公新書

古田武彦著 (2012)『壬申大乱』ミネルヴァ書房

倉本一宏著 (2007)『壬申の乱を歩く』吉川弘文館

早川万年著 (2009)『壬申の乱を読み解く』吉川弘文館